突然ですが、世の中に10万円の炊飯器があることを皆さんはご存知ですか?

僕は最近まで知りませんでした。

いまその存在を初めて知った人は、きっとこんなふうに思っているのではないでしょうか。

「えっ!?炊飯器で10万円は高すぎる!そんなの嗜好品だ。浪費だ!」

確かに、その機能だけ見れば「めちゃくちゃ美味しいごはんが炊ける」って、浪費でしかないのかもしれません。

でも、この炊飯器が生み出す因果関係をしっかりと辿っていけば、実はこれも広義の投資と言えそうです。

今日はそんな話と、そこから派生した広告のお話を少しだけ。

10万円で買っているのは、永続的な家族の時間。

さて「広義の投資」とは具体的にはどういうことでしょうか?

僕が説明するよりも、実際に10万円の炊飯器を使っている松浦弥太郎さんのインタビューを読んでいただいたほうがすぐに理解できると思うので、少し引用しておきます。

「人は変わる。矛盾する。でも、それでいい」【松浦弥太郎 インタビュー後編】 – Owlly https://t.co/bdqy1apcmv

— 鳥井 弘文 (@hirofumi21) 2018年2月22日

松浦:僕は2006年から9年間、雑誌『暮しの手帖』の編集長を務めました。そのときに、お米は土鍋で炊くのが美味しいのはわかっているけれど、やはり毎日は面倒くさいから美味しく炊ける炊飯器を探そう、という自分プロジェクトを立ち上げました。

その中で、いろいろな機種を試してみた結果、タイガー魔法瓶の土鍋炊飯器が断トツに美味しく炊けた。だから、我が家でも10年以上、タイガー魔法瓶の炊飯器を愛用していたんです。おそらく僕が愛用しているのはGRAND Xシリーズの基本となる初代の土鍋炊飯ジャーだと思いますが、美味しいご飯が気軽に炊けると「ご飯が食べたいから早く家に帰りたい」と思うようになるんですね。早く仕事を終えて、家族の時間が増えて、我が家の幸せな食卓に欠かせない家電になった。

いかがでしょうか。

つまり、10万円の炊飯器で買っているのは美味しいごはん“だけ”ではなく、その「美味しいご飯」が導いてくれた「家族の幸せな食卓という時間」なんです。

そう考えると、めちゃくちゃ安い気がしてきませんか…?

家族の幸せな時間が、たった10万円で手に入るわけですから。しかも永続的に。

「家族仲を保つために、定期的に家族で旅行に行くことは投資である」という見解はすでに一般的だと思いますが、それに比べたらよっぽど安い投資だと言えそうです。

ルンバの広告の事例。

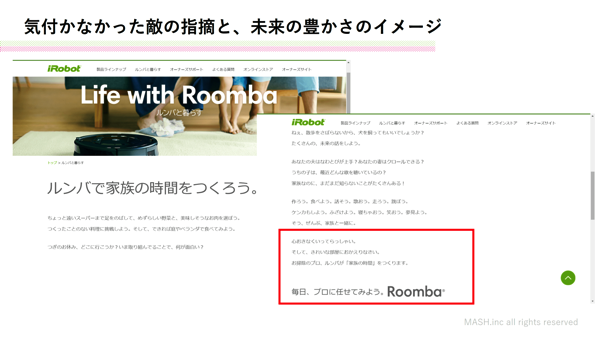

以前、「鳥取メディア研究部」にゲスト講師として登壇してくださった染谷さんがルンバの広告事例を紹介してくれました。

それが以下の広告。

ルンバで家族の時間をつくろう。

ちょっと遠いスーパーまで足をのばして、めずらしい野菜と、美味しそうなお肉を選ぼう。

つくったことのない料理に挑戦しよう。そして、できれば庭やベランダで食べてみよう。

つぎのお休み、どこに行こうか?いま取り組んでることで、何が面白い?

ねぇ、散歩をさぼらないから、犬を飼ってもいいでしょうか?

たくさんの、未来の話をしよう。

あなたの夫はなわとびが上手?あなたの妻はクロールできる?

うちの子は、最近どんな歌を聴いているの?

家族なのに、まだまだ知らないことがたくさんある!

作ろう。食べよう。話そう。歌おう。走ろう。跳ぼう。

ケンカもしよう。ふざけよう。寝ちゃおう。笑おう。夢見よう。

そう、ぜんぶ、家族と一緒に。

心おきなくいってらっしゃい。

そして、きれいな部屋におかえりなさい。

お掃除のプロ、ルンバが「家族の時間」をつくります。

毎日、プロに任せてみよう。Roomba®

画像引用元:WordCampで話した「なぜ人は怪しい壺を欲しくなってしまうのか」の内容と補足説明 #wctokyo – 染谷昌利公式ブログ

「はいはい、いつもの『ストーリーが大切だ』って話でしょ?」ここまで読んでくれた方は、そんな風に思っているかもしれません。

確かにそれはその通りなんですが「じゃあ、なぜストーリーが大切なのか?」ってことを、ここでもう一歩だけ踏み込んで考えてみませんか。

なぜなら、ストーリーって何も考えずに書き始めると、大抵の場合「自分語り」や「ポエム」になってしまいがちだから。

でも、本当に求められているのはそこじゃない。

ストーリーの中で本来伝えるべきことって、本当は欲しいと思っているけれど、今はまだ手に入っていない「ライフスタイル」であり「時間」なんです。

もっとわかりやすく言うと、「私はいま◯◯という時間を買っている(買いたい)」って直感的に思ってもらうために、ストーリーを駆使する必要があるんです。

だからこそ、自分が買っているのは「◯◯を通して生まれる、△△の時間だ」って、消費者側が一瞬で理解できるところまで落とし込まなきゃいけない。

そこにつながらないストーリーは、たとえどれだけ素晴らしく感動的なストーリーであっても、広告としては機能しないわけです。

最後に

そういえば、昨日こんなツイートをしてみました。

「たまご1個30円だと高いって言われる。でもそれが燻製卵になったら1個100円でも安いって言われる。全く同じたまごなのに。」このまえ下川町に行ったときに養鶏場の方から聞いたこの話、地方の食品加工ビジネスの真髄を聞いた気がして、未だに頭から離れない。付加価値って本来こういうことだよなあ。

— 鳥井 弘文 (@hirofumi21) 2018年2月21日

世の中の商品はすべて、その付加価値によって価値(値段)が決まっています。

では、どんな付加価値を与えるのか?

そしてその付加価値をどのように説明するのか?

僕らのようなメディア側はそれをしっかりと伝えなくちゃいけない。

これからもド真剣に考え続けていきたいなと思っています。

今日の話が、いつもこのブログを読んでくださっている方々にとって何かしらの参考になれば幸いです。

[追伸]

ド真剣の一環として、「灯台もと暮らし」ではこんなイベントも開催しています。

時代は“共感3.0”!?「共感と購買をどうつなぐ?」【企業特集イベントレポ】 https://t.co/AdKP5O15k6 pic.twitter.com/B1fOOQaPaY

— 灯台もと暮らし (@motokura_PR) 2018年2月21日